د . مولاي علي الخاميري – أستاذ جامعي – مراكش

الحلقة الخامسة : أهمية العمل في المعرفة الصوفية من خلال كتاب الشيخ عبد القادر الجيلاني : (الفتح الرباني والفيض الرحماني)

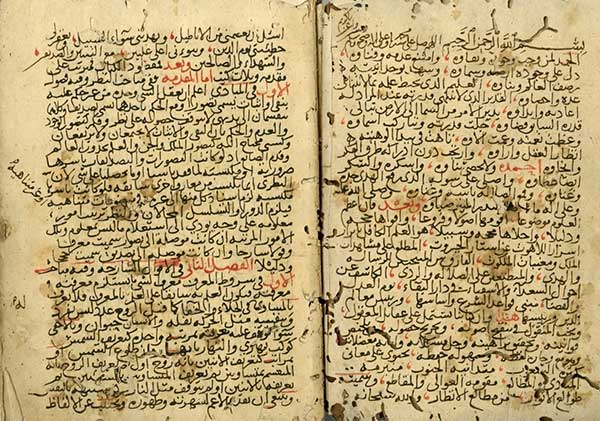

كتب التصوف التي عنت بالقلب والنفس والعمل ، واتخذت من القراءة والتحليل ، وتمييز الصواب من الخطأ في المعرفة الصوفية انخرطت في مسار نقدي طويل وغني، وجميل ومتنوع المضامين والنتائج، تُستَشَفُّ مثل هذه الخلاصة مما قلناه في الحلقات السابقة، ومما سنقوله في هذه الحلقة ، فالكتاب المقترح للدراسة والتتبع : (الفتح الرباني والفيض الرحماني) للشيخ عبد القادر الجيلاني ( 470\561 ) هو خير دليل على النبرة النقدية القائمة على التوجيه والإصلاح والبناء داخل المعرفة الصوفية.

الكتاب المذكور اتجه اتجاها عمليا وعظيا وتعليميا ، وعقد صاحبه مجالس متعددة وصلت إلى اثنين وستين ( 62 ) مجلسا ، جاب عبرها مختلف جوانب المعرفة الصوفية ، وقَلَّبَ رأسَها على عَقِبِها ، ودرس فعل الإنسان في مختلف مراحله ومحتواه ، وأسس له منهجا صوفيا مفيدا ، وخرج بنتائج تُبقِي على الجيد ، وتُرَغِّبُ فيه ، وتعارض السيء وتدعو للابتعاد عنه .

في تعاملنا مع محتوى الكتاب المذكور سنركز على الجديد في المعرفة الصوفية مما لم يُذكر في الحلقات السابقة ، فأغلب تلك المضامين تتشابه في العناوين والمنطلقات ، وتختلف باختلاف الأقوال والأفعال والنظرات الخاصة بكل مشارك وفاعل ذي رأي فكري رزين .

الشيخ الجيلاني بنى رؤيتَه على أسس واسعة ، تؤطر المعرفة الصوفية ، وحدَّدَ لها مجالات من خلال نماذج من الأفكار ، ثم تطرق للهفوات الممكنة كما سنرى كل ذلك في الآتي :

1 – أُسُس بناء المعرفة الصوفية : سأذكر منها ما يتعلق بعلاقة الصوفي بالقرآن الكريم ، والسنة النبوية ، على اعتبار أنهما كانا عمدة ، وشكلا أولوية قوية في المعرفة الصوفية عند الرعيل الأول على خلاف عصور المتأخرين ، يوم أصبحت كتب الشيوخ والمُقَدَّمِين هي الأساس ، وتُقَدمُ في الكثير من الأحيان على القرآن والسنة ، ويُنظر إليها بتبجيل واحترام يفوق كل متن آخر ، يقول الجيلاني في الصفحة 84\85 : ( يا غلام : العمل بالقرآن يوقفك على منزله ، والعمل بالسنة يوقفك على الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، لا يبرح بقلبه وهِمَّته مَن حول قلوب القوم ، هو المُطيِّب والمُبخِّر لها ، المُصَفٍّي لأسرارهم ، والمُزَيُّن لها ، هو المستفتح باب القرب لها ، هو الماشطة ، هو السفير بين القلوب والأسرار وبين ربها عز وجل ، كلما تقدمت إليه خطوة ازداد فرحا من رزق هذا الحال ، كان حقا عليه أن يشكر ، وتزداد طواعيته ، أما الفرح بغير هذا هوس….) .

وسأذكر كذلك النتيجة المباشرة للاهتمام بالقرآن والسنة في قلب المتصوفين الأصلاء من الناحية العملية ، وهي ما عبر عنها الجيلاني بالنهي عن مشاركة الله تعالى في تدبيره حين قال في الصفحة : 111 : ( لا تشاركوا الحق عز وجل في تدبيره وعلمه بنفوسكم وأهويتكم وطباعكم ، واتقوه فيكم وفي غيركم ، عن بعضهم رحمة الله عليه أنه قال : وافق الحق عز وجل في الخلق ، ولا توافقهم فيه ، انكسر من انكسر ، وانجبر من انجبر ، تعلموا موافقة الحق عز وجل من عباده الصالحين الموافقين ، العلم جُعِل للعمل لا لمجرد الحفظ ، وإيراده على الخلق ، تعلم واعمل ، ثم علم غيرك ، إذا علمتَ ثم عملتَ تكلم العلمُ عنك ، وإن سكت تكلم بلسان العمل أكثر مما يتكلم بلسان العلم ، ولهذا قال بعضهم رحمة الله عليه : من لا ينفعك لحظُه لا ينفعك وعظُه…..) .

إنها معادلة مركبة تجمع ما بين العلم والعمل ، وهما ركنان رئيسيان في المعرفة الصوفية كما كانت عند سلف المتصوفة ، يتدرج بواسطتها الشيوخ والمريدون والأتباع بحكمة الحق عز وجل ، وتوفر لهم منهجا متكاملا على صعيد التربية والسلوك منذ لحظة البناء الأولى ، وبعبارة أخرى إنها مسلك تدريب المتصوف ، وصقلِ مواهبه ، وتزويده بآليات التعامل مع الحياة وأهلها ، فالتعامل هو محور التأثير واكتساب الناس ، وبث العلم والمعرفة الصوفية في صفوفهم .

2 – مناحي إعمال الفكر في المعرفة الصوفية : اخترت هنا ثلاثة نواحي أساسية ، بإرادتي وإرادة المؤلف الجيلاني ، لأنه خصص لها أحجاما طويلة داخل كتاب : ( الفتح الرباني والفيض الرحماني ) وتناولها بعمق لافت للانتباه ، بالإضافة إلى ثقلها ووزنها في المعرفة المذكورة ، وما ينشأ حولها من آراء دائما ، ويتعلق الأمر بالتوحيد ، والخواطر ، وإخلاص العمل لله .

2 – ا – التوحيد : هو آخر باب في كتاب الجيلاني وأطولها ، سافر فيه مع غلامه سفرا معرفيا فسيحا ، فيه علم غزير ، وعمل متواصل ، وتمثل فيه كل معاني القرآن ، وألصقها بالحياة حبا وكرها ، وفَعَّل مضامينها العملية في عملية التربية والسلوك ، ويكفي أن أدل القارئ على بعض الاقتباسات القرآنية التي انطلق منها المؤلف : ( وقال الذي آمن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد – وعجلت إليك رب لترضى – وإنهم عندنا لمن المصطفين الاخيار – كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون…….) .

وإزاء الآيات القرآنية كانت له خلاصات خاصة استقاها من معرفته وعمله الطويل ، ووجه إليها غلامه قائلا : ( ياغلام : هات العمل الصالح وخذ القرب من رب العالمين – يا غلام قَصِّر أملك ، وقَلِّل حِرصك ، صَلِّ صلاة مودع – تفقه ثم اعتزل……) .

وقبل هذا كان الجيلاني قد وضع للتوحيد ستة منافذ ، لا يمكن للمتصوف أن لا يتدرع بدروعها إذا أراد البروز بدعوته بين الناس ، وحددها في التقوى ، والإيمان ، والتوحيد ، وإجابة الدعاء ، والتوفيق والجهاد ، يقول في الصفحة : 241 : ( ياغلام : عليك بخُوَيْصَة نفسك عند ضعف إيمانك ، ما عليك من أهلك وجارك وجارتك ، وأهل بلدك وإقليمك ، فإذا قوي إيمانك فابرز إلى أهلك وولدك ، ثم إلى الخلق ، لا تبرز إليهم إلا بعد أن تتدرع بدرع التقوى ، وتترك على رأس قلبك خودة الإيمان ، وبيدك سيف التوحيد ، وفي جعبتك سهام إجابة الدعاء ، وتركب حصان التوفيق ، وتتعلم الكَرَّ والفَرَّ والضرب والطعان ، ثم تحمل على أعداء الحق عز وجل فحينئذ تجيئك النصرة والمعونة من جهاتك الست ، وتأخذ الخلق من أيدي الشيطان ، وتحملهم إلى باب الحق عز وجل ، تأمرهم بعمل أهل الجنة ، وتحذرهم من عمل أهل النار……..) .

تصوير الناس وهم يخوضون غمار الحياة وكأنهم في ساحة معركة يقودنا إلى مماثلة المعركة مع النفس بالمعركة مع الحياة والأعداء ، فكلاهما يحتاجان إلى مثابرة وجِد واستعداد وعلم وعمل ، والمتصوف العالم في ساحة الحق والحياة يشبه دور الجندي المدجج بالأسلحة المناسبة ، واليقظة التامة في ساحة المعركة ، وإن كان الأمر أكبر وأطول مع النفس والناس .

2 – ب – الخواطر : المتصوفة يعتبرون الإنسان عبارة عن قلب ونفس ، وبينهما علاقة وطيدة ومتشابكة في جهة الربح والخسران ، وكل خطوة حياتية يخطوها الفرد تبدأ من الإثنين المذكورين ، وفي هذا نصوص دينية كثيرة ، لا شك أن الجيلاني انطلق منها ، وعبر عنها بما استفاده من علمه وتجربته العملية ، فخواطر الإنسان يحللها ، ويُعَرِّفها كما ورد في الصفحة : 228 بالآتي : ( إذا كان الله عز وجل ، وذكره عندك فلا جرم يمتلئ قلبك من قربه ، وتهرب خواطر الشيطان والهوى والدنيا من عندك ، للدنيا خاطر ، والآخرة خاطر ، للملك خاطر ، وللنفس خاطر ، وللقلب خاطر ، وللحق عز وجل خاطر ، فتحتاج أيها الصادق إلى دفع جميع الخواطر ، والسكون إلى خاطر الحق عز وجل ، إذا أعرضتَ عن خاطر النفس ، وخاطر الهوى ، ، وخاطر الشيطان ، وخاطر الدنيا جاءك خاطر الآخرة ، ثم جاءك خاطر الملك ، ثم خاطر الحق عز وجل أخيرا ، وهو الغاية ، إذا صح قلبك وقف عند الخاطر ، وقال له : أي خاطر أنت ؟ ومم أنت ؟ فيقول له : أنا خاطر كذا وكذا ، أنا خاطر حق من الحق ، أنا ناصح محب الحق عز وجل يحبك ، فأنا أحبك ، أنا السفير ، أنا حظك من حال النبوة ) .

وزيادة على هذا المفهوم الواسع للخاطر ، وتعضيدا للجوانب الإيجابية منها جمع الجيلاني لغلامه أوجه القبح في عمل الإنسان ، وقال : ( يا غلام : ما يقع بيدك من الحق عز وجل شيء بنفاقك ، وفصاحتك ، وبلاغتك ، وتصفير وجهك ، وترقيع مُرَقَّعَتِك ، وجمع أكتافك ، وتوكيلك ، كل ذلك من نفسك وشيطانك وشركك بالخلق ، وطلب الدنيا منهم ……..كان ابن شمعون رحمة الله عليه إذا جاءته الكرامة يقول هذه خدعة ، هذه من الشيطان ، ودام على ذلك حتى قيل له من أنت ، ومن أبوك ؟ تحدث بنعمتنا عليك ) .

ولتحصين باب الخواطر من النزعات الذاتية السلبية ، وما أكثرها في رحاب التصوف ، ولاسيما عند المتأخرين منهم كما سنرى في حلقات لاحقة ، تَشَدَّدَ الجيلاني في أمر العبادة انطلاقا من قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) ثم قال في الصفحة : 230 : ( قد تحققتم هذا وعلمتوه فَلِمَ تتركون عبادته ، وتتخبطون في الطريق إليه ؟ كل مَن لا يعبد الله عز وجل فهو من الذين لا يدرون لِمَ خُلقوا ؟ الذين هم على قدم التحقيق والحقيقة قد علموا أنهم خُلقوا للعبادة ، وأنهم يموتون ، ثم يحيون ، فهم يحققون العبادة ) .

تحقيق العبادة معناه أن يتم ذلك وفق شرع الله ، وفي كل منا حيه ، وللأسف المتصوفة يتخبطون عندما يتحدثون عن الخواطر والكرامات وغيرها مما وقعت فيها أخطاء فادحة ، وتدخلت فيها نوازع النفس الشيطانية بشكل فظيع ، فخطورة الخواطر والكرامة لا يقف عند حدود معناها والدلالة عليها في الكتاب والسنة ، وعند السلف الصالح عامة ، بل في ممارستها ، وما ألحق بها من تحريف ، واعتقاد ، وعمل لا علاقة له بالدين الصريح ،

فالإيمان ووجوده والدعوة إليه يجب أن تُسَلِّمَ به النفوس بكيفية النفع العام وليس على أنه ميزة خاصة ، ومحصورة على أصحابه حتى إنهم يتوهمون أنهم وحدهم أهل الحق والحقيقة المطلقة ، كما لا يجب أن تقوم المعرفة الصوفية على شطر واحد من مفهوم الدين ( الإحسان ) الذي لن يصل ، ولم يصل إليه أي أحد إلا بعد أن يمر من كل مراحل وأشطر التدين ، فبقاء المعرفة المذكورة مقوقعة في حدود خاصة بأصحابها تحجير للواسع من أمر الدين في الفهم والممارسة ، وسيُنظر إلى الأمر على أن فيه غلوا ، وشيئا من تقديس الأنا ، ورغبة في تأسيس كيانات دينية منغلقة ومتحجرة ومتخلفة ، لا تسمح برياح الاجتهاد ، ولا تتوخى نشر الدين بين الناس والجمهور بمفاهيمه المتكاملة ، وهذه من آفات التصوف لدى أجياله ومدعيه من المتأخرين ، وسنرى في إحدى الحلقات المقبلة بحول الله فداحة تحول التصوف إلى مجرد خواطر وكرامات ما أنزل الله بها من سلطان مما يسمى بخرق العوائد وجلب الفوائد .

2 – ج – إخلاص العمل لله : أماكن الحذر في المعرفة الصوفية كما نص عليها علماء التصوف كثيرة ومتنوعة ، تقوم على الترغيب والترهيب ، وفي عمومها من الصنف الثاني حتى وإن كانت تُعنَى بالجانب الإيجابي من الحياة والعمل ، والسبب في نظري هي النفس الإنسانية ، فهي بفطرتها تميل إلى الاعوجاج دائما في الشر والخير ، في المصائب والنِّعَم ، ولربما جُنحُها إلى السلب في أحوال النعم يكون أقوى وأشد من جهة الاغترار ، واقتناعها بأمور غير صحيحة كالقوة والتجبر ، أو المكانة الفضلى كما تتهيأ ذلك في دواخلها .

معالجة الشيخ الجيلاني لمعاني الإخلاص ربطها تارة بمبدأ التوحيد ، وقد مر بنا فهمه وتحديده له ، وتارة بمنافع النفس الناتجة عن الإخلاص ، وتارة ثالثة جعله مفتاحا للصبر ولطلب المَدَد والعون ، يقول عن الفهم الأول ، الصفحة : 140 : ( توحيد الحق عز وجل الإخلاص في العمل له هو النافق هناك ، وهو قليل عندكم ، يا غلام : كن عاقلا ولا تستعجل ، فإنه ما يقع بيدك شيء بعجلتك ، لا تجيء وقت الغروب ، ووقت الصبح ، فهلا صبرت ، وتشاغلت حتى يجيء وقت المغرب ، وتنال ما تريد ، كن عاقلا ، وتأدب مع الحق عز وجل وخلقه ، لا تظلم الخلق وتطلب منهم ما ليس لك عندهم ، لا كلام حتى يأتي التوقيع إلى الوكيل فحينئذ ترى العطاء قبل التوقيع……) ويقول عن الفهم الثاني في الصفحة : 141 : ( يا غلام الأولى عندي في حال ضعفك أن لا تطلب من أحد شيئا ، وأن لا يكون لك شيء ، لا تعرِف ولا تُعرَف ، لا تَرى ولا تُرى ، وإن قدرت أن تعطي ولا تأخذ فافعل ، وتخدم ولا تطلب الخدمة من غيرك فافعل ، القوم عملوا له ومعه فأراهم عجائبه في الدنيا والآخرة ، أراهم لطفه بهم ، وتوليهم له ، يا غلام : إذا لم يكن لك إسلام فما يكون لك إيمان ، وإذا لم يكن لك إيمان فلا يكون لك إيقان ، وإذا لم يكن لك إيقان فما يكون لك معرفة له ، وعلم به ، هذه درجات وطبقات إذا صح لك الإسلام صح لك الاستسلام……) ويقول عن الفهم الثالث : ( الصبر سبب للنصرة والرفعة والعزة : اللهم إنا نسألك الصبر معك ، ونسألك التقوى والكفاية والفراغ من الكل ، والاشتغال بك ، ورفع الحجب بيننا وبينك ، ارفعوا الوسائط بينكم وبينه ، فإن وقوفكم معها هوس ، لا ملك ، ولا سلطان ، ولا غنى ، ولا عز إلا للحق عز وجل…) .

سمة التدرج في بناء النفوس ميزة تحسب لأهل التصوف الأوائل ، فقد برعوا فيها ، وأداروها بحكمة ، وصبروا على تحقيق طبوعها في قلوب الأتباع بعلم وعمل ، ووصلوا بها إلى تحقيق المعرفة الصوفية الصافية ، القائمة على تجميل النفس ، وربطها بخالقها ، ونفع الخلق ، والسعي الحثيث في نشر العلم ، وفضائل التوحيد والإيمان والتقوى…..فنتج عن كل ذلك أفواج وأجيال من المتصوفة النشطاء في واقعهم ، يخوضون غمار الحياة بعبادة وطهارة وزكاة وتزكية ، ولا عجب بعد ذلك أن مُدوا بالولاية والكرامة ، ولا خوف منهم لأنهم تنزهوا وأصلحوا وأنفقوا وآثروا ونصروا الحق ، وبينوا حدوده في أنفسهم ودينهم ومجتمعاتهم ، وتلك هي مهمة المتصوف ، ووظيفة الصوفية الحقة ، القائمة على المبادئ والنبل والقيم والعلم والدين والأخلاق .

3 – نماذج من هفوات أهل التصوف لدى الجيلاني : نبدأ بما سماه بصدأ القلوب لنرجع معه إلى ثنائية القلب والنفس مع تحديد العلل والعلاج ، يقول الجيلاني ، الصفحة 108\109 : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” إن هذه القلوب لتصدأ ، وإن جلاءها قراءة القرآن ، وذكر الموت ، وحضور مجالس الذكر ” القلب يصدأ فإن تداركه صاحبه بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وإلا انتقل إلى السواد ، يسود لبعده عن النور ، يسود لحبه الدنيا ، والتحويز عليها من غير ورع ، لأن من تمكن من قلبه حب الدنيا زال ورعه فيجمعها من حلال وحرام ، يزول تمييزه في جمعه ، يزول حياؤه من ربه عز وجل ومراقبته ) .

وفي الصفحة : 103 خصص الحيلاني مجلسه الثاني والعشرين للإجابة عمن سأله عن كيفية إخراج حب الدنيا من النفوس ، يقول : ( يا سائل إن نظرتَ بعيني قلبك إلى عيوبها قدرت على إخراجها منه ، وإن نظرت إليها بعيني رأسك اشتغلت بزينتها عن عيوبها ، ولم تقدر على إخراجها مع قلبك والزهد فيها ، وتقتلك كما قتلت غيرك ، جاهد نفسك حتى تطمئن ، فإذا اطمأنت عرفت عيوب الدنيا ، وزهدت فيها……) .

وقد ذكر الجيلاني من هفوات الطريق هفوتين كبيرتين ومتصلتين ، اختصرهما في مفارقة القول للعمل ، وعدم مراقبة الله في الحياة ، فالمفارقة حدد معناها عبر صور نمطية وفكرية متقابلة ، قال في الصفحة : 97\98 : ( يا أهل هذه البلدة قد كثر النفاق فيكم ، وقَلَّ الإخلاص ، وقد كثرت الأقوال بلا أعمال ، قول بلا عمل لا يسوي شيئا ، بل هو حُجة لا مَحَجَّة ، القول بلا عمل كدار بلا باب ، ولا مرافق ، كنز لا يُنفق منه هو مجرد دعوى بلا بينة ، صورة بلا روح ، صنم لا يَدَان له ولا رجلان ، ولا بطش ، معظم أعمالكم كجسد بلا روح ،، الروح هو الإخلاص ، والتوحيد ، والثبات على كتاب الله عز وجل ، وسنة رسوله…….) .

ورجع لمعنى المفارقة في الصفحة : 114 مستنكرا على أناس ادعاءهم الزهد قولا ، وإقبالهم على الحياة بنهم عمل ، يقول : ( عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا شم رائحة طيبة سد أنفه ، وقال هذا من الدنيا ، هذا حجة عليكم يامدعين الزهد بأقوالكم وأفعالكم ، قد تلبستم بثياب الزهاد وبطونكم ملأى رغبة وحسرة على الدنيا ، لو خلعتم هذه الثياب وأظهرتم الرغبة التي في قلوبكم ، لقد كان يكون أحب إليكم ، وأبعد لكم من النفاق….).

ويتوج تتبعه لمسار الهفوات كما تحققت في زهاد ومتصوفة عصره بالحديث عن العلة الكبرى ، المتمثلة في عدم المراقبة في الله أثناء الأقوال والأفعال ، وفي عدم التعامل مع الحياة بمنطق التصوف الحقيقي ، يقول في الصفحة : 212 : ( يا غلام إني أرى تصاريفك غير تصاريف المراقبين لله عز وجل ، الخائفين منه ، تُواصِل أهل الشر والفساد ، وتفارق الأولياء والأصفياء ، قد فَرَّغْتَ قلبك من الحق عز وجل وملأته من الفرح بالدنيا وأهلها وحطامها ، أما علمتَ أن الخوف شحنة في القلب ، ومنور له ، ومبين ومفسر ، إن دمت على هذا فقد ودعت السلامة دنيا وآخرة ، لو ذكرت الموت قبل فرحك بالدنيا ، وكَثُر زهدُك فيها ، مَن آخره الموت كيف يفرح بشيء ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لكل ساع غاية وغاية كل حي الموت ” ) .

التصوف بعد كل ما ذكره الجيلاني من هفوات يكون صاحبه هو الأدنى من الزلل ، والأقرب من الوقوع في الخطأ ، ولعل هذا هو ما دفع علماء التصوف إلى الاهتمام الواسع بالقلب والنفس ، وتوجيه نقداتهم بالكشف عن الهفوات ، وما أكثرها ، وأيسَرَ استئناس النفوس بها ، وميلِ القلوب إليها .

ما قاله الجيلاني يطرح إشكالا عريضا لدى المتصوفة عموما ، ويتمثل في الازدواجية الجامعة بين النقيضين : الصواب والخطأ ، والادعاء والحقيقة ، فالتصوف من ناحية القواعد والحدود ، وكما حدده ، ومارسه الأقدمون من أهل المعرفة الصوفية الأصيلة عبارة عن منظومة فكرية متكاملة ، تضم المُحَبب فيه ، والمُبغَض ، المتناقض مع السلوك السليم المطلوب ، ولهذا فالإشكالية تظل مطروحة بهذا الفهم ، وتظل كذلك متعلقة ليس بالقواعد في حدودها الفكرية كما قلت ، وإنما تتعدى إلى الفعل والعمل ، والمراقبة المستمرة ، وتجديد العزم على تزكية النفس ، والنأي بها عن كل ما يتصل بالحياة وزينتها ومفاتنها ، وكل هذا يصح فقط في حق أهل التصوف القدامى ، أما المتأخرون فلا مجال لذكرهم بسبب ما تفشى فيهم مما يتناقض مع مفاهيم التصوف المذكورة ، ولمن أراد التيقن من هذا الكلام فليرجع إلى أحاديث المتصوفة عن الكرامة مثلا لدى المتقدمين والمتأخرين ، فقد شاعت عند الصنف الأخير بشكل مبالغ فيه مع شيوع الجهل فيهم ، وكثرة ادعائهم ، وقلة حجههم ، وأضحت هي المَعْبَرُ الوحيد ، المُعَبِّر عن معنى التصوف ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

( يتبع )